| Le conseil scientifique de l’AIGP / Publications / Systèmes métropolitains | ||

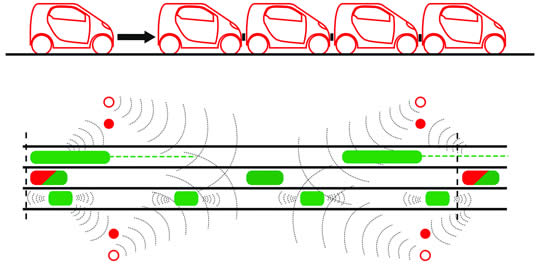

Vers un Grand Paris plus smart - ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERSLe temps et l’investissement requis pour transformer le tissu physique du Grand Paris suggèrent que les changements les plus radicaux viendront en réalité de l’adaptation des systèmes métropolitains existants. De nouveaux outils de gestion intelligente vont permettre l’optimisation de cette infrastructure renouvelée. Des systèmes intégrés, connectés et souvent invisibles. Un Grand Paris devenu plus durable et surtout plus smart. Une révolution est en cours. Progressive et donc souvent imperceptible, l’évolution des outils d’analyse de la ville et de gestion de ses systèmes est en train de transformer l’urbanisme. Ce changement radical concerne notre capacité à puiser de vastes quantités de données avec une puissance d’analyse jusqu’alors inimaginable. Les impacts de cette évolution sont déjà profonds, et le seront encore davantage dans les décennies à venir. Smart cities, big dataLes outils numériques développés aujourd’hui permettent d’interpréter la métropole, cette entité d’une extraordinaire complexité. Cette puissance d’analyse ouvre de nouvelles perspectives : le traitement de très nombreuses données, afin que notre compréhension de la métropole soit mieux fondée et ancrée dans la réalité des faits, plutôt que dans la polémique ; et, surtout, la gestion en temps réel des systèmes métropolitains et des infrastructures dont nous dépendons pour vivre en ville. En 2000, décoder le génome humain nécessitait dix ans et 3 milliards de dollars. Aujourd’hui une semaine et 1 000 dollars suffisent. Notre capacité à exploiter les données que nous sommes déjà en train de récolter sur la métropole – concernant les transports, nos déplacements, notre consommation d’énergie, nos réseaux sociaux et économiques – représente un potentiel énorme en termes d’optimisation de la mobilité et des réseaux de communication et de distribution. L’infrastructure, dont dépend la vie en ville, est invisible à la plupart d’entre nous, surtout lorsque tout fonctionne. En réalité, son importance et son impact sont sous-estimés. Mais cette révolution a des limites. En premier lieu, la carte n’est pas le territoire ; et, pour être utile, la carte doit offrir une représentation corrigée de la réalité. Les modélisations générées peuvent être elles-mêmes aussi complexes que les systèmes simulés. Les « effets papillon » peuvent se cumuler et mener à des erreurs importantes et à de vraies difficultés d’interprétation. Aujourd’hui, la croissance du nombre des données dépasse souvent la capacité des réseaux à les porter et des systèmes à les analyser. C’est ce que la récente histoire de la NSA a révélé et qui pose d’importantes questions sur la sauvegarde de la vie privée, l’anonymisation des données personnelles et les droits à protéger. Finalement, la métropole est un cumul de cultures et de comportements (peut-être heureusement) imprévisibles. Les systèmes métropolitains simulés sont eux-mêmes affectés par la multitude d’interventions urbaines qui ont lieu au quotidien et qui génèrent des boucles itératives complexes – ainsi va l’atout du monde physique sur le monde numérique. Big Data : capter en temps réel, modéliser et prévoir. L’autoroute intelligente : un exempleDeux grands systèmes de mobilité desservent la métropole parisienne : d’une part, le système de transport ferroviaire, l’un des plus grands systèmes métropolitains de transport en commun au monde ; de l’autre, un réseau routier où se déploie un service d’autobus publics et, surtout, une vaste flotte de véhicules particuliers. La voiture particulière joue en effet un rôle dominant dans la métropole diffuse du Grand Paris – un moyen de transport aux avantages indéniables pour ceux qui vivent et travaillent en dehors de l’hypercentre dense, mais générateur de nombreux inconvénients : temps perdu, impacts environnementaux importants, déséquilibres sociaux et économiques marqués. L’autoroute intelligente : une infrastructure interactive permettant la gestion optimisée de la ville Ce réseau dessert le tissu métropolitain diffus et encore insuffisamment dense pour justifier l’investissement dans des transports en commun lourds. Cette infrastructure anachronique est donc peu susceptible d’être démolie dans un proche avenir même si le Grand Paris se trouve désormais face à un réseau viaire en périphérie saturé. Ce système métropolitain doit donc se renouveler par addition plutôt que par substitution pour que ces autoroutes soient plus respectueuses de l’environnement, plus économes en temps et en ressources et qu’elles rendent les déplacements plus humains tout en augmentant considérablement leur capacité. En employant de nouvelles technologies intelligentes, de nouveaux véhicules et systèmes de gestion, il est possible de prévoir plus de voyageurs (portés par des systèmes publics et particuliers) sur ces mêmes réseaux existants qui auront été adaptés. Les véhicules intelligentsIl existe déjà aujourd’hui des voitures intelligentes qui évaluent et anticipent les vitesses, les distances de sécurité, l’économie de consommation efficace. L’évolution des voitures plus économes, électriques et hybrides, signale la fin du moteur à hydrocarbure classique. La progression rapide en cours de véhicules compacts, peu bruyants et peu polluants signale également le retour à une meilleure qualité de vie sur les routes du Grand Paris. Occupant moins d’espace physique lorsqu’elles roulent, ces petites voitures n’occupent également que 70 % de l’espace exigé pour garer le même nombre de voitures traditionnelles. Ces 30 % d’espace gagné sur la rue peuvent être transformés en un espace public de qualité.  Véhicules et autoroutes intelligents : davantage de capacité sur moins de superficie, une transformation quantitative et qualitative de la mobilité routière Le Citicar offre un modèle universel standardisé : conditions normalisées de téléchargement et de remplacement des piles, équipements et moteurs modulaires, systèmes informatiques compatibles. Le Citicar calcule naturellement les distances, freine automatiquement, roule à vitesse de croisière et se pilotera, par la suite, lui-même. Suivant ce modèle, le temps des embouteillages, lorsqu’ils se produiront, ne sera plus du temps perdu mais du temps productif, car le conducteur pourra travailler ou se détendre tandis que le véhicule, autonome, le mènera à sa destination. Et puis, à l’avenir, cette intelligence ne sera pas limitée à la voiture opérant isolément mais prendra la forme d’une multitude de véhicules connectés en réseau, de données captées instantanément à travers le système de mobilité entier et servira à optimiser le déplacement du plus grand nombre. Nouvelles infrastructures…À l’échelle métropolitaine, un examen des réseaux d’énergie, de distribution des ressources propres et de traitement des déchets dans la région parisienne suggère que les différentes armatures existantes sont peu coordonnées entre elles et ne sont pas en phase avec l’évolution de la ville à long terme. Avec l’expansion physique de la métropole et l’intensification de sa population, les infrastructures existantes ont été absorbées par le développement urbain et les incompatibilités se sont accumulées. En l’absence de vision à long terme, l’infrastructure est adaptée au fur et à mesure, mais elle ne sert pas à structurer de manière durable, intégrée et cohérente le tissu urbain. La pression est sévère dans la ville dense. Les rues constituent des couloirs de distribution stratégiques et servent, simultanément mais sans coordination cohérente, de multiples réseaux et partenaires. Ce manque de planification et d’investissement a des conséquences profondes et n’intègre pas les nouvelles évolutions énergétiques, technologiques et culturelles. Le Grand Paris de demain nécessite une infrastructure intelligente et coordonnée exigeant la mise en oeuvre de nouvelles formes d’armature métropolitaine – en termes de souplesse, de multiplication des cheminements de desserte possibles et donc de résilience, d’installations partagées, de capacité et d’adaptabilité. Les limites actuelles de la gouvernance métropolitaine – défaut de coordination et d’investissement à grande échelle – sont un handicap. L’urgence est de libérer les moyens nécessaires pour effectuer des transformations majeures dans des durées de mise en oeuvre allant au-delà des horizons politiques actuels – des transformations qui serviront à équilibrer les besoins locaux et métropolitains. …et services urbainsLe traitement des déchets est un système métropolitain particulier. Malgré l’augmentation du recyclage dans la métropole, la quantité de déchets produits reste considérable et le système de collecte, de transport et de recyclage demeure archaïque. Chaque semaine, la ville de Paris produit en moyenne près de 700 000 m3 de déchets (de quoi remplir les rues de Rivoli et du Louvre jusqu’à la Concorde). En Île-de-France, environ 12 % des déchets sont recyclés, alors qu’en Suède par exemple seuls 4 % des déchets ne le sont pas. La ville de l’avenir nécessite des systèmes de traitement des déchets intégrés dans le tissu même de la ville dense et brisant la relation actuelle de la ville desservie et de la périphérie « servante ». Les processus de triage, d’incinération et de récupération d’énergie sont en train de devenir plus propres, plus efficaces et plus économes, ce qui rend possible l’intégration du recyclage dans le tissu dense de la ville. La métropole devra être inventive en créant des secteurs et des emplacements pour des pôles mixtes de services urbains intégrés. Il sera nécessaire de créer de nouvelles « piles urbaines » – une nouvelle génération d’usines multiservices incorporées au tissu de la ville, insérées sous les parcs et les espaces ouverts, intégrées aux infrastructures existantes et anticipant les réseaux et les besoins futurs. S’il est possible de loger sous les Tuileries une extension du musée du Louvre et un centre commercial, dont la seule manifestation extérieure est une pyramide de verre ; ou de faire disparaître le périphérique sous le bois de Boulogne, il est certainement possible d’installer les nouveaux services urbains de soutien technique et logistique du futur Grand Paris sous ses espaces ouverts. La création d’armatures complémentaires aux autres réseaux métropolitains invisibles du Grand Paris exige une vision métropolitaine stratégique. Cette stratégie holistique intégrée doit être soutenue par une gouvernance coordonnée, nécessaire pour livrer les nouvelles infrastructures intelligentes de la métropole à systèmes métaboliques de demain. ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS, Membre du Conseil scientifique de l’Atelier International du Grand Paris

|

||

| « Avis du Conseil économique, social et environnemental sur les zones franches urbaines |

| Micro-centralités, systèmes immanents de la ville légère - LIN / FINN GEIPEL + GIULIA ANDI » |