| Le conseil scientifique de l’AIGP / Publications / Systèmes métropolitains | ||

Micro-centralités, systèmes immanents de la ville légère - LIN / FINN GEIPEL + GIULIA ANDI

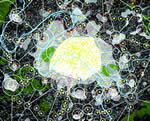

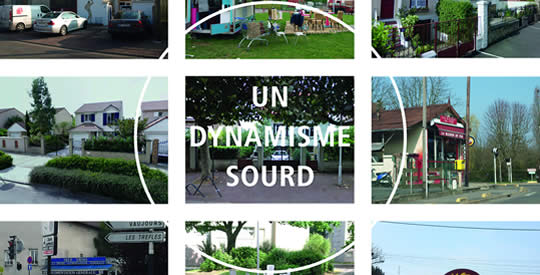

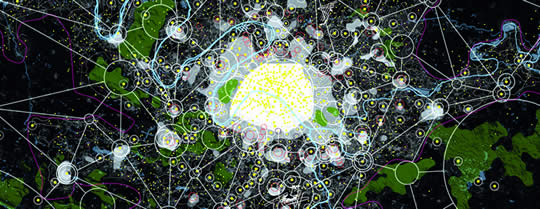

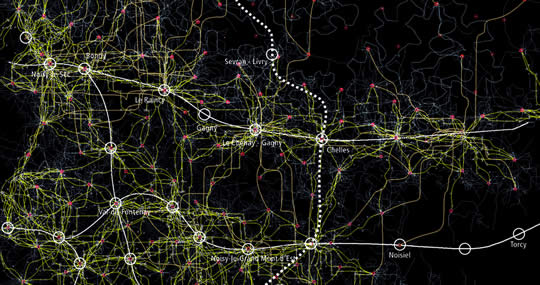

VILLE LÉGÈREInterdépendance entre micro-centralités et macro-centres La métropole durable de demain doit travailler avec l’ensemble de ses substances. Au-delà des macro-centres, qui sont importants pour son positionnement régional et global, les microcentralités de la métropole garantissent à l’ensemble de ses habitants l’approvisionnement, l’accès à la mobilité, aux services, à une échelle locale. De plus, elles définissent, dans les tissus diffus de la métropole, le sentiment d’appartenance à la sphère publique urbaine. La ville dense ne se conçoit pas sans la ville légère et vice versa. L’acceptation de ce binôme efface les représentations lancinantes autour de la densification ou de l’étalement ; annihile toutes visions segmentaires ; et milite, de fait, pour le système. Un système qui inclut une complexité nouvelle : faire avec le déjà-là de la ville légère (c’est-à-dire 70 % du territoire métropolitain), faire avec son potentiel de flexibilité. Dans cette optique, de nouveaux modèles d’activation sont à inventer. Les outils de planification traditionnels (Sdrif, Scot, CDT…) ne suffisent peut-être pas. Des structures permettant une mise en réseau de projets micro et leur communication sont à imaginer. Ces nouvelles structures peuvent aider à trouver un meilleur équilibre entre territoires planifiés et lieux spontanés, entre rayonnement métropolitain et contagion par projets, entre gouvernement et gouvernance. Le micro et le macro, le local et le global sont, de fait, indissociables et c’est tout l’enjeu du système. Un projet de proximitéRéussir à réunir les acteurs du système métropolitain autour de ce sujet micro, tout en questionnant les modes d’action, garantit une nouvelle forme de proximité dans la ville légère. Car il est essentiel de relier la métropole globale à un projet économique et écologique de proximité. Une agglomération comme celle du Grand Paris peut devenir un véritable laboratoire pour cette réorientation. Il est donc essentiel de faire éclater le modèle d’interprétation dominant, qui voit dans la métropole surtout un maillon de l’économie mondiale. Au-delà du contexte systémique économique adopté dans le monde entier, il faut valoriser la qualité du lieu et de la proximité en tant que potentiel économique. La métropole est la base des opérations macroéconomiques. Le moteur pour les métropoles de l’ère post-Kyoto doit être d’accepter cette réalité et de la compléter par un modèle de proximité économiquement viable qui possède une force d’entraînement suffisante.  L’arc paysager de la Seine-Saint-Denis entre mise en valeur des micro-lieux et image mentale métropolitaine Rendre lisible l’urbanité de la ville légèreLe tissu pavillonnaire est souvent caractérisé par une forme d’individualisme, de prédominance de la propriété privée. Il en résulte une sensation de dynamisme sourd – un dynamisme peu visible, pas communiqué, qui résulte du décalage manifeste entre l’activité présente dans un lieu (toutes typologies bâties confondues) et son incidence sur l’espace public. Dichotomie déroutante, peut-être, mais qui pourtant fait caractère et donc valeur. Introduire une nouvelle dynamique autour des micro-centralités de la métropole permettrait de rendre visible la complexité de la sphère publique dans ces situations périurbaines. Une complexité qui est bien plus importante que dans la forme citadine classique (squares, places, cafés…). En effet, dans le système traditionnellement dense règne l’anonymat (différenciation claire entre la sphère privée et la sphère publique) alors que dans la ville légère s’opère un glissement entre le chez-moi, le voisinage proche et le reste de l’espace public. La notion de voisinage, notion clé, est à redéfinir en fonction de cet entre-deux. Elle est l’échelle d’influence d’une micro-centralité. Échelle qui doit s’inscrire dans un contexte métropolitain et peut-être prendre sa place dans la gouvernance de la métropole. Elle correspond à un groupe d’environ 1 200 à 2 500 habitants. MICRO-CENTRALITÉS : DE LA MÉTROPOLE AU VOISINAGELa métropole du XXIe siècle, plus résiliente, réinvente sa relation à la distribution et au commerce, donnant le jour à une nouvelle génération de commerces1. Lesquels ont pour caractéristiques d’être le moins possible liés à la voiture ; de soigner leur environnement et leur intégration urbaine ; de se situer à proximité des lieux de vie ; d’être de petite taille ; d’être indissociablement liés à Internet ; d’être pensés comme des carrefours de partage d’expériences. Les services d’une micro-centralité doivent répondre aux besoins quotidiens des Franciliens. Celle-ci se construit comme un service public, un service à la demande, qui coordonne trois acteurs majeurs : initiatives des habitants, sphère publique (État, mairie…) et sphère privée (grande distribution, entreprises de transport, entrepreneurs…). Icône idéale d’un espace en partage, le service public repose sur un principe d’égalité d’accès aux transports, aux soins, à la formation, aux administrations. Ce principe, maintenu jusqu’à présent tant bien que mal, doit aller plus loin. Dans le domaine des transports par exemple, la mobilité bascule du public vers le privé à la dernière station (« terminus tout le monde descend »). Là, on peut imaginer des taxis collectifs, des bornes de véhicules loués au trajet… Le semi-public orienté sur la demande n’est pas l’opposé mais le complément du service public. Catalogue : retour d’expériences de projets microLe catalogue de références de projets micro permet de montrer que certains prototypes existent déjà et ne nécessitent qu’un accompagnement attentif pour passer d’un fonctionnement singulier à celui d’un véritable système (voir la station Osmose à Paris, les Amap [Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne] partout en France). Quatre grands thèmes programmatiques, correspondant aux besoins élémentaires quotidiens des Franciliens, ressortent de ce catalogue :

Un des exemples les plus intéressants de système autour d’un projet de micro-centralité est aujourd’hui développé en Allemagne et plus spécifiquement dans les territoires peu denses du Brandebourg. Il s’agit du projet Grosse Emma2, construit sur une image de partage, en un seul lieu, d’offre de services, d’offre de commerce, et de lieu d’échanges. Grosse Emma est une grande infrastructure d’utilité régionale. C’est un modèle coopératif, multipliable et flexible, qui assure une qualité de service élevée dans les zones rurales, et la couverture innovante de la population, grâce à de nouvelles approches. Grosse Emma est une grande infrastructure pour les zones rurales. Elle est mise en place à plusieurs endroits simultanément et fonctionne en réseau. Son fonctionnement repose sur le partenariat entre les services postaux, les services financiers et les assurances, les services sociaux et communautaires. Grosse Emma joue un rôle important dans le renforcement de l’échange d’informations et de l’interaction sociale. Ce nouvel espace social peut se réaliser aussi bien dans les équipements municipaux que dans d’autres lieux stratégiques des villages.  Centre commercial Beau Sevran LE GPMU SYSTÈME MÉTROPOLITAIN ET TERRITOIRES LABORATOIRESAgir pour l’amélioration des besoins quotidiens suppose de réussir à faire vite et avec peu de moyens. Deux autres conditions semblent indispensables : la flexibilité des usages, des lieux, des habitudes, voire de la réglementation ; la recherche d’innovation sociale. Proposition de groupement hybride d’acteursUn premier enjeu est de rendre tangible un système partenarial pour le Grand Paris – un partenariat essentiel à la mise en place d’un système combiné de services. À l’image des PMU, qui ont construit au cours du siècle dernier, à travers une franchise commerciale, un véritable lieu de service, de commerce et d’échange, inscrit dans les usages quotidiens des Français, tous territoires confondus, ce système d’acteurs prototype est intitulé le GPMU.

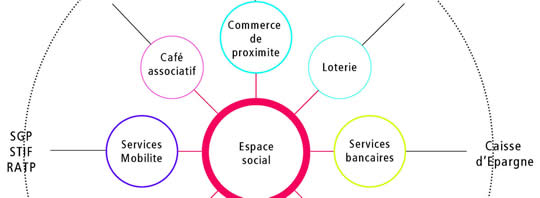

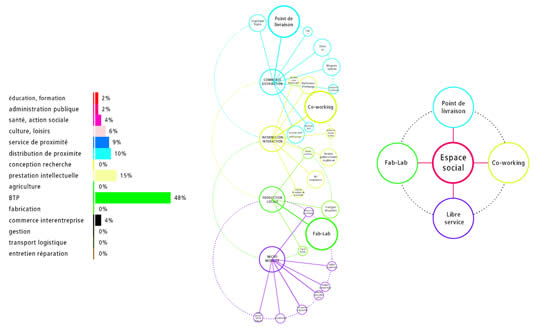

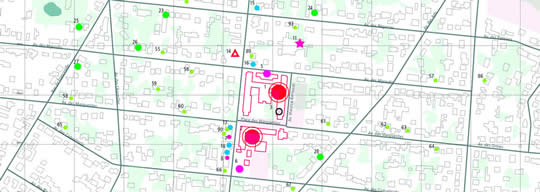

Territoires laboratoiresL’est de la Seine-Saint-Denis présente toutes les caractéristiques connues de la ville légère : tissus monofonctionnels, densité faible, image négative, territoire souvent montré du doigt mais pourtant inconnu de beaucoup. Souffrant de la désindustrialisation massive de la région capitale, ce territoire possède aussi des potentiels énormes : population jeune, future force de demain, nouveaux projets de développement (gares, rénovation urbaine, parcs d’envergure métropolitaine, réindustrialisation tournée vers la haute technologie). Un fait marquant illustre bien l’idée d’un dynamisme sourd : la Seine-Saint-Denis est le département le plus dynamique en termes de création d’entreprises, malgré un taux de chômage parmi les plus forts de France3. Quelles pourraient être alors les formes de commerces et de services de demain dans la ville légère, si l’initiative économique et commerciale des habitants était relayée par les pouvoirs publics et soutenue par les grands opérateurs économiques de la métropole ? Trois situations, trois « territoires laboratoires » sont choisis pour imaginer l’implantation d’une micro-centralité. Le quartier la Garenne/Balagny à Aulnay-sous-Bois, le quartier Pont-Blanc à Sevran, le quartier Franceville à Montfermeil. Ces trois quartiers sont situés dans des tissus très différents (zone d’activités, grands ensembles, quartier pavillonnaire) : ils sont tous les trois peu accessibles et ne seront pas dès demain directement liés à une station du métro Grand Paris, ce qui milite donc pour une amélioration de l’accès aux services. Pour chacune de ces trois situations, un repérage précis des activités, des commerces, des associations et des institutions existantes a été fait sur un carré de 1 kilomètre de côté. Ce repérage a permis de mettre en évidence les manques, les besoins et les potentiels de chacun des sites et de développer un modèle de GPMU spécifique pour chacune des situations.  Territoire laboratoire : quartier Franceville à Montfermeil : relevé des activités et des services existants Ainsi, à Montfermeil, dans le quartier pavillonnaire de Franceville, le nombre important d’entreprises du bâtiment, d’artisans et d’entrepreneurs nécessite la création d’un GPMU qui offrirait, en plus du local social, un espace de livraison commun, un espace de coworking et un atelier partagé, type Fab Lab4. Ce GPMU pourrait s’installer, par exemple, dans le local de l’amicale des personnes âgées.  Prototype GPMU à Montfermeil : un espace de livraison commun, un atelier de fabrication, un espace de travail partagé À Aulnay-sous-Bois, entre le quartier d’habitats collectifs Balagny et la zone d’activités de la Garenne, le GPMU permettrait de réinvestir certains locaux du stade nautique et de développer une offre de commerces et de services pour les habitants du quartier et pour les utilisateurs et les employés de la zone d’activités. Ce GPMU comprendrait une antenne de services publics, un commerce hybride type convenience store, des services augmentés autour de la mobilité, un point relais pour les Amap ou autres producteurs locaux.  Prototype GPMU à Aulnay-sous-Bois : une convenience store, une antenne de service publics, un point-relai colis À Sevran, dans le grand ensemble Pont-Blanc, le manque de structure de soutien à l’initiative des habitants milite pour un GPMU qui proposerait autour d’un local social une offre de M-commerce (présentation du produit et du service avant sa vente sur Internet), de café commerce, ainsi qu’une offre de mobilité à la demande.  Prototype de GPMU à Sevran : un espace e-commerce pour les entrepreneurs locaux, un café associatif, un service de transport à la demande La micro-centralité, englobe un champ large de programmations. Elle n’est ni conceptuelle ni originale. Hyper-présente dans l’actuelle enceinte parisienne, présente de façon très localisée dans les milieux diffus, parfois fragilisée et disparaissant au profit de centrecommerciaux, la micro-centralité est inscrite dans l’histoire. La réaffirmation de ce modèle n’a rien de passéiste, ni de nostalgique, encore moins de romantique ; au contraire elle s’appuie sur une réalité : des dynamiques bien présentes à conforter. Parfois disparates, ces dynamiques gagneraient en visibilité et en résonance si elles étaient portées par une structure qui tout en les rendant visibles renforcerait leur capacité d’action. 1. Étude de La Poste sur les tendances de la consommation en France, en 2013 LIN / FINN GEIPEL + GIULIA ANDI, Membre du Conseil scientifique de l’Atelier International du Grand Paris

|

||

| « Vers un Grand Paris plus smart - ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS |

| Le Grand Paris des échanges, le collectif réinventé - BRÈS + MARIOLLE ET CHERCHEURS ASSOCIÉS » |